YouTube動画が再生されないのはなぜ?ジャンル認知とおすすめ表示の関係性を徹底解説

「せっかく新しい企画に挑戦したのに、まったく動画が伸びない…」とYouTubeを運営している人なら、一度は必ずぶつかる壁ではないでしょうか。

多くの人は「企画が悪かったのかな?」「編集のクオリティが足りなかったのかも」と考えがちです。しかし、実際にはYouTubeのアルゴリズムの「ジャンル認知」が大きな原因になっていると考えています。

当社では、これまで数多くの企画に挑戦し、数えきれないほどの失敗も経験してきました。思うように成果を出せず、お客様の期待に応えられないこともありました。しかし、その試行錯誤の積み重ねがあったからこそ、「YouTubeの仕組み」が見えてきました。

この記事では、当社が考えるYouTubeで動画が伸びない理由と改善策を解説していきます。

YouTubeアルゴリズムと評価指標の仕組み

YouTubeで動画が評価されるかどうかは、アルゴリズムによるスコア付けにかかっています。そのアルゴリズムは「ユーザーにとって価値のある動画かどうか」を、複数の指標をもとに判断します。YouTubeが重視しているのは「クリックされるか」「最後まで見られるか」「反応があるか」「次へつながるか」。すべてはユーザー体験の良し悪しに直結しています。

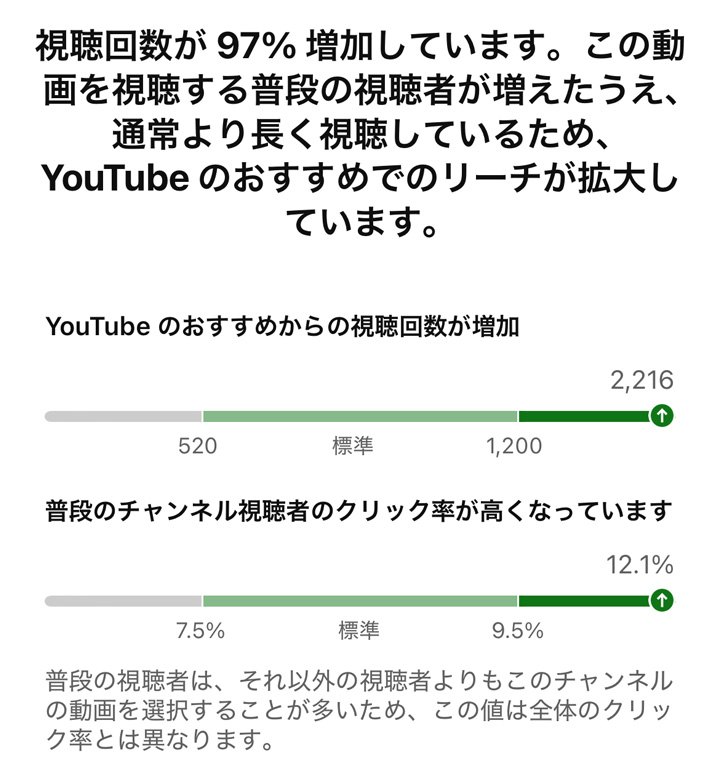

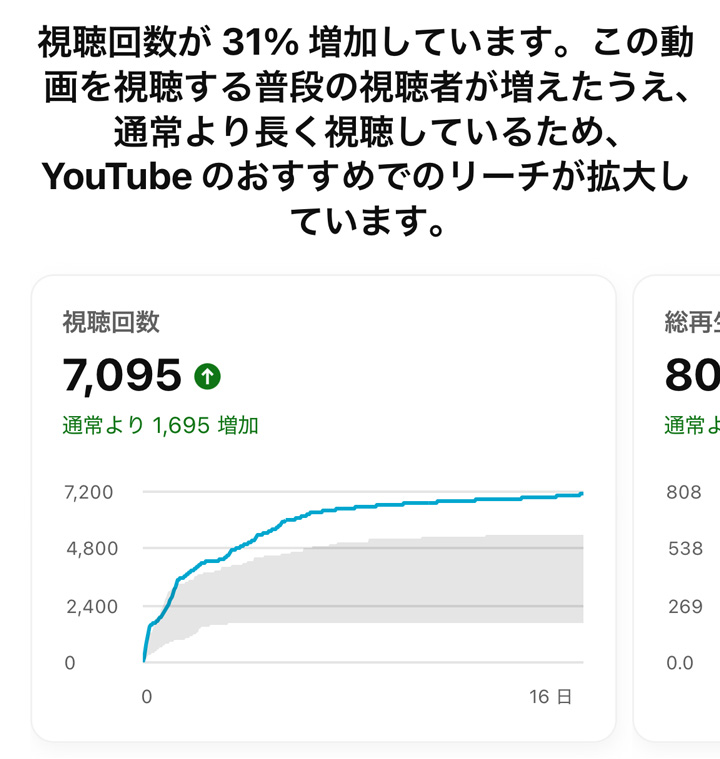

下記は、当社で運用しているYouTubeチャンネルで、反応が良かった動画のアナリティクスになります。

この結果からも反応が良い動画は、おすすめに表示されやすくなり、リーチが一気に拡大される仕組みになっているのがわかります。

クリック率(CTR)

表示された回数に対して、どれだけクリックされたかを示す数値です。CTRが高ければ「見たいと思われた動画」と認識され、おすすめ表示に有利になります。

- 表示1,000回で50クリック → CTR 5%

- 表示1,000回で100クリック → CTR 10%

この差だけで、アルゴリズムの扱いは大きく変わります。

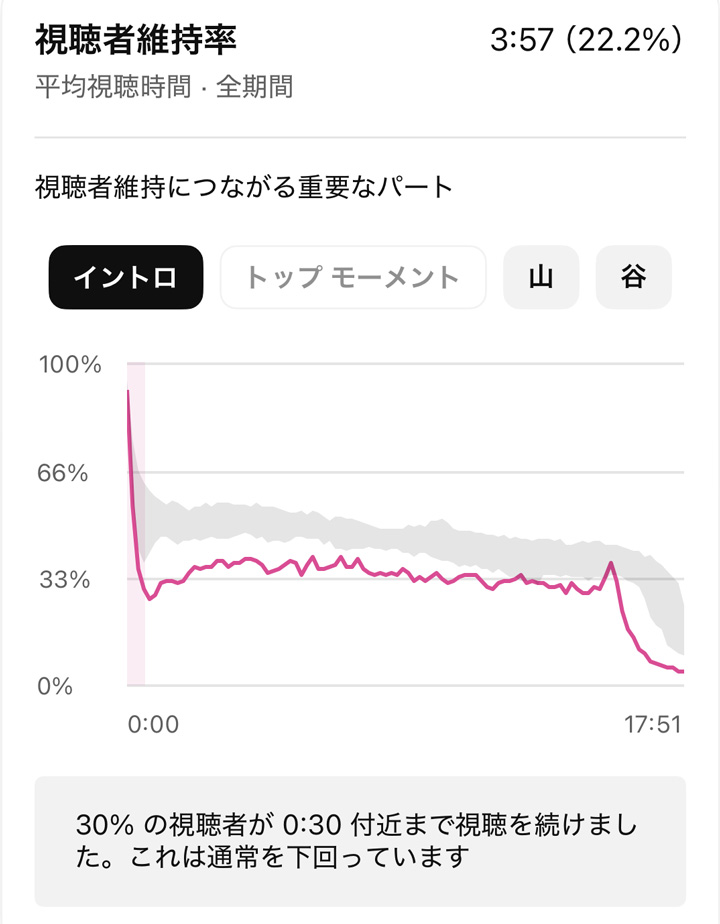

視聴維持率と平均視聴時間

動画をどのくらいの割合で最後まで見てもらえたかを示す指標です。維持率が高ければ短い動画でも評価されますし、長尺動画なら多少下がっても「平均視聴時間」で優位になります。下記はあくまで目安です。

- 維持率40%以上 → 優秀

- 20%以下 → 改善が必要

冒頭で動画の魅力を提示したり、テンポを意識した編集を行うことで改善できます。

エンゲージメント

動画に対する高評価・コメント・シェア・チャンネル登録といった反応も、重要な評価基準です。ユーザーが積極的にアクションを取る動画は「満足度が高い」と判断され、さらに露出が増えていきます。

セッション時間

見落とされがちですが「動画をきっかけにYouTube全体でどれだけ長く滞在してもらえたか」も評価されます。動画視聴後に関連動画へ流れればプラス評価、逆にすぐ離脱されればマイナス評価です。

投稿頻度と継続性

アルゴリズムは「活発なチャンネル」を好みます。立ち上げ初期に週1本以上のペースで投稿を続けると、ジャンル認知が早く進みやすい傾向があります。長尺動画が難しい場合はショート動画でもOK。

なぜYouTubeが伸びないのか?ジャンル認知の落とし穴

YouTubeが伸びない原因は、動画のクオリティ不足ではなく、YouTubeアルゴリズムがチャンネルを「どのジャンルのチャンネルか」と認識できていない『ジャンル認知の不足』だと考えています。

投稿ジャンルがブレるとYouTube評価が下がる

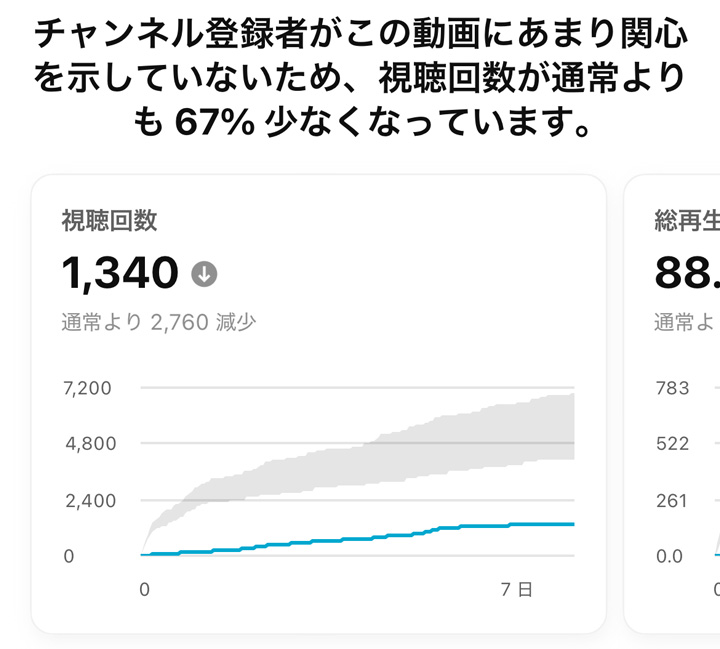

YouTubeはアルゴリズムを通じて、ユーザーに「このチャンネルは〇〇ジャンルの情報を発信している」と理解させようとします。しかし、投稿内容がバラバラだと、関連動画やおすすめに載りにくくなり、再生数が伸びにくくなります。またジャンル認知された後に、違うジャンル動画を公開されても全く視聴されなくなります。

たとえば、不動産チャンネルを運営している人が「物件紹介動画」を中心に発信していたとします。視聴者も「最新物件や住宅の知識を知りたい」と思って登録しているはずです。そんな中で突然「料理動画」を投稿するとどうなるでしょうか。

- これまでの視聴者層には興味がないためクリック率が低下する

- クリックされても早々に離脱され、視聴維持率が下がる

- アルゴリズムは「満足度の低い動画」と判定し、おすすめに出さなくなる

この悪循環が繰り返されることで、せっかく良い動画を作っても埋もれてしまうのです。

「人気の企画やジャンルなら伸びるはず」が通用しない理由

YouTubeを運営していると、「料理やゲーム、美容やエンタメのような人気ジャンルや企画を取り扱えば再生数は伸びるはずだ」と考えてしまいがちです。確かにこれらは需要が高く、多くの人が検索し、視聴されやすいテーマです。しかし、残念ながら 「人気ジャンルや企画=再生数が伸びる」 という単純な公式は成り立ちません。

その理由は、YouTubeのアルゴリズムが「動画の絶対的な人気」ではなく、そのチャンネルとの一貫性や相対的な評価を基準にしているからです。

たとえば、不動産チャンネルで「物件紹介」や「リフォーム事例」を発信してきたところに、突然「美容レビュー」や「最新ゲーム実況」を投稿したとします。ジャンル自体は人気でも、視聴者が期待している内容とは大きくかけ離れているため、次のような結果を招きます。

- クリック率が下がる

→ 登録者や普段の視聴者が「興味ない」と感じてスルーする - 視聴維持率が落ちる

→ 興味の薄い視聴者がすぐに離脱する - 総再生時間が減る

→ 動画単体だけでなくチャンネル全体の評価が落ちる

アルゴリズムは「チャンネル全体の実績」と「直近の動画の相対評価」を組み合わせて判断するため、人気ジャンルや企画であっても、そのチャンネルにとって平均以下のパフォーマンスになれば“伸びない動画”とみなされてしまいます。

また、人気ジャンルは競合も多く、強力なチャンネルやインフルエンサーがすでに存在しています。ジャンルに合っていないチャンネルが参入しても、アルゴリズム的にも視聴者的にも支持を得にくいのが現実です。

ここで大切なのは、「人気ジャンルを狙うこと」ではなく、自分のチャンネルが視聴者にどう認識されているかを明確にすることです。たとえニッチなジャンルでも、アルゴリズムに一貫性を示せばおすすめに載りやすくなり、結果的に再生数も安定して伸びていきます。

YouTubeに正しくジャンル認知されると一気に伸びる

YouTubeのアルゴリズムは、チャンネルが「どんなジャンルの専門家なのか」を一定期間で見極めています。ここで正しくジャンル認知されると、チャンネルの成長スピードが一気に加速します。ジャンル認知が定まると起こる現象は次のようなものです。

おすすめや関連動画に掲載されやすくなる

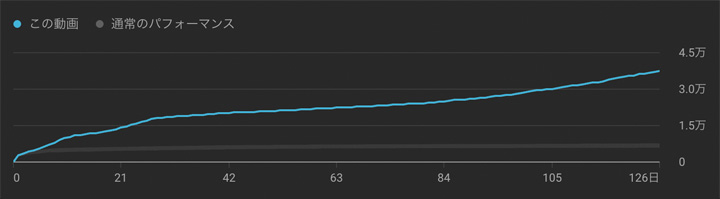

同ジャンルに興味を持つユーザーのフィードに頻繁に表示され、自然と新規視聴者が流入します。下記は、当社が運営するYouTubeチャンネルのアナリティクス画面の一部です。

反応の良い動画は「おすすめ」に掲載されやすくなり、さらに多くのユーザーに視聴されるという好循環を生み出します。

また、反応が良いと同じジャンルの動画を見た後に、自分の動画が表示される可能性が高まります。これが「関連経由の再生数増加」につながります。

一度YouTubeから評価された動画に関しては、公開後も右肩あがりで伸びていくケースもあります。

チャンネル登録者の獲得にも効果的

さらに、チャンネル登録者の獲得率も高まりやすくなります。発信する動画のテーマや内容に一貫性があれば、視聴者は「このチャンネルを見れば〇〇の情報が得られる」と理解しやすく、自然と登録につながります。

加えて、関連動画としてライバルチャンネルの横に表示されれば、同じジャンルに関心を持つユーザーに効率的にアプローチ可能です。その結果、属性の合った視聴者が流入しやすくなり、質の高い登録者を増やす好循環が生まれます。

ジャンル認知が固まるのは約1〜2カ月

弊社の運用経験では、ジャンル認知が固まるのは期間にして約1〜2カ月、長尺動画で4〜5本程度の投稿が目安と考えています。この初期段階を乗り越えると、再生数が急激に跳ね上がり、視聴者からのフィードバックも好循環に変わるケースが多いです。

つまり、動画の質や企画力以上に大事なのは、「ジャンルを一貫させる覚悟」です。バラバラの動画を投稿するよりも、同じテーマで地道に積み重ねることでアルゴリズムの評価が蓄積され、結果としてチャンネルが伸びやすくなります。

YouTubeチャンネルの初期設定でやるべきこと

YouTubeで動画を伸ばすためには、最初に行うチャンネル初期設定が極めて重要です。ここを曖昧にしたまま動画投稿を始めてしまうと、アルゴリズムにジャンルを正しく認識してもらえず、どれだけ良い動画を出してもおすすめに載りにくくなります。

初期設定で特に押さえるべきポイントを整理します。

チャンネル名と説明文で専門性を示す

チャンネル名と説明文は、アルゴリズムが「このチャンネルは何を発信しているのか」を理解する基準になります。同時に、初めて訪れた視聴者がチャンネルの価値を判断する材料でもあります。「誰向け」+「ジャンル」+「メリット」を盛り込むことがポイントです。

アイコン・バナー・サムネイルを統一する

YouTubeは視覚的な統一感も評価に影響します。ブランドカラーやフォントを揃えることで「この動画はこのチャンネルだ」と一目でわかるようになり、クリック率やリピート視聴につながります。

例:不動産なら落ち着いた青やグレー、教育ならシンプルな白やネイビー、美容ならピンクやベージュなど、ジャンルに合わせた色選びを意識しましょう。

再生リストを活用してジャンルを整理する

アルゴリズムは「再生リスト」も見ています。動画を投稿したら必ず再生リストに整理し、ジャンルごとにまとめることで専門性が高まります。

不動産:「新築物件紹介」「中古物件ツアー」「住宅ローン講座」

美容 :「スキンケア」「メイク」「40代向けコスメ」

教育 :「中学数学基礎」「高校受験対策」「テスト直前チェック」

こうした整理は視聴者の回遊率を上げるだけでなく、アルゴリズムへのジャンル認知にも直結します。

動画タイトルと説明欄にキーワードを入れる

YouTubeは検索エンジンでもあります。タイトルや説明欄にキーワードを自然に盛り込むことで、検索経由の流入が増えます。

NG例:最新のおすすめ物件!

良い例:【大阪市内】最新の駅近賃貸物件5選

説明欄にも「大阪の不動産」「賃貸」「リフォーム」などの関連キーワードを入れておくと、検索アルゴリズムに認識されやすくなります。特に開設初期のチャンネルに関しては、おすすめに掲載されにくいため、検索キーワード流入は重要になります。

チャンネルの方向性を固定する

最後に大切なのは「このチャンネルは何を専門にするのか」を明確にしておくことです。最初からいろいろなジャンルを混ぜてしまうとアルゴリズムが混乱し、ジャンル認知が遅れます。1つのテーマに集中して動画を作成しましょう。

ジャンルを間違えた時のリカバリー方法

「すでに動画を投稿してしまったけれど、ジャンルがバラバラになってしまった」というケースも少なくありません。特に初心者は「人気ジャンルを試したい」という気持ちから、統一性が崩れてしまうことがあります。そんな場合のリカバリー方法を解説します。

動画を非公開または限定公開にする

ジャンルに合わない動画は、思い切って非公開にしてしまうのも一つの方法です。再生回数が少ない動画がチャンネル全体の評価を下げることを防げます。もし既存の視聴者が楽しみにしている場合は限定公開に切り替えましょう。

新チャンネルを立ち上げる

もし既存のジャンルとまったく異なる動画を続けたいなら、新しいチャンネルを立ち上げた方が効率的です。アルゴリズムにとっても「どのチャンネルでどんな動画を出しているか」が明確になり、ジャンル認知がスムーズに進みます。

同ジャンルの動画を集中投稿して修正する

すでにバラつきがある場合でも、以降は一貫したジャンルの動画を継続して投稿すれば、時間はかかりますがアルゴリズムが徐々に修正してくれます。4〜5本程度の動画を投稿して反応を見ましょう。投稿しても再生数が全く改善されない場合は、新しくYouTube チャンネルを作り直すことも視野に入れましょう。

チャンネルの方向性を明文化する

「今後はこのジャンルに絞って発信します」と説明欄やチャンネル概要を修正し、視聴者とアルゴリズムの双方に方向性を示すことも有効です。

芸能人・インフルエンサーのYouTubeチャンネルは別枠として考える

芸能人やインフルエンサーのYouTubeチャンネルは、この「ジャンル認知」のルールに必ずしも縛られません。理由はシンプルで、彼らにはすでに「人」に対するファンが存在しているからです。

芸能人や著名なインフルエンサーの場合、視聴者は「どんなジャンルの動画か」ではなく「その人が出ているかどうか」で視聴を決めます。つまり、料理でもゲームでも日常Vlogでも、ある程度の再生数が保証されています。

これは一般的なチャンネルには適用できない特殊なケースです。

逆に言えば、まだ知名度が低くチャンネルが育っていない人が、芸能人の真似をして「ジャンルにとらわれない投稿」をしても、アルゴリズムから評価されず伸びにくいのは当然です。おすすめに載らない限り、無名のチャンネルは発見されにくいからです。

だからこそ一般のクリエイターや企業チャンネルは、芸能人の戦略をそのまま真似するのではなく、「一貫性のあるジャンル選定」+「自分に合った勝ちパターンの模索」を優先するべきです。人気者のやり方ではなく、自分のチャンネルに最適なやり方を見つけることが、成長の最短ルートです。

ショート動画と長尺動画の使い分け戦略

YouTubeを伸ばすために欠かせないのが、「ショート動画」と「長尺動画」の適切な組み合わせです。どちらも強みと弱みがあり、役割を理解して戦略的に運用することでチャンネルの成長が加速します。

YouTubeショートの役割

YouTubeショートは、15秒〜60秒程度の短いコンテンツです。最大の強みは「おすすめに載りやすく、爆発的にリーチできること」です。YouTubeショートのメリットは下記になります。

- 認知拡大に強い

- 再生回数を短期間で集めやすい

- スマホ世代に刺さりやすい

YouTubeショートは、「ショート」タブとショートフィードに掲載されるため、新規視聴者にリーチしたいときに最適です。ただし、短い分だけ内容が浅くなりがちで、ファン化に直結しにくいという弱点もあります。

YouTubeの長尺動画の役割

一方、YouTubeの長尺動画は10分以上のしっかりした内容を届けられるため、視聴時間を稼ぎやすく、アルゴリズムから高く評価されやすい傾向があります。

- 専門性を示しやすい

- 総視聴時間を稼ぎ、チャンネル評価が上がる

- 登録者や固定ファンの獲得に直結しやすい

ただし、初期の段階では視聴回数を伸ばしにくいことが多いです。

YouTubeショートと長尺動画の組み合わせが理想

効果的なのは、ショートで新規視聴者を集め、そのまま長尺動画へ誘導する流れをつくることです。

例:YouTubeショートで「大阪の激安物件ベスト3」を紹介→長尺動画で「その物件の詳細ツアー」を配信

ショートで入口を広げ、長尺で深く解説する。このセット運用が、チャンネル成長の王道戦略です。YouTubeショートを活用したYouTubeチャンネルの伸ばし方は下記の記事で詳しく解説しています。

関連記事:【3ヶ月で0→802人】YouTubeのチャンネル登録者数を増やすショート動画戦略

YouTube広告を使った成長ブースト

立ち上げ初期は、どれだけ良い動画を作っても自然流入が少なく、視聴回数がなかなか伸びません。そこで有効なのが YouTube広告 を使った成長ブーストです。アルゴリズムに認知されるまでの「初速」をつける役割を担えます。

YouTube広告の主な種類

| スキップ可能なインストリーム広告 | YouTube動画の前後、または途中に差し込まれる広告です。再生開始から 5秒経過するとスキップ可能 となり、ユーザーは任意で動画を続けて視聴できます。短時間で強い印象を与えたい場合や、幅広いユーザーにリーチを広げたい場合に効果的です。 |

| インフィード広告 | YouTubeの 検索結果、関連動画(次のおすすめ)、アプリのホームフィード に表示される広告です。サムネイルとテキストが並び、クリックされることで動画再生ページに遷移します。自発的に視聴してもらえるため、興味・関心の高いユーザーへのアプローチ に向いています。 |

| ショート動画広告 | YouTubeアプリやウェブサイトの 「ショートフィード」 に表示される、60秒以内の縦型動画広告です。 ユーザーはスワイプ操作で次の動画に移れるため、冒頭数秒での引きつけが重要です。 特にショート動画に慣れた 若年層ユーザーへの訴求 に強みがあります。 |

YouTube広告を活用するメリット

広告を組み合わせることで、以下のようなブースト効果が期待できます。

- 初期からチャンネル登録者を獲得でき、視聴者が付きやすい状態を作れる

- 投稿しても埋もれやすい立ち上げ時期をスムーズに突破できる

YouTube広告活用のポイント

YouTube広告を効果的に活用するためには、ただ広告を流すだけでは不十分です。以下の点を意識しましょう。

1.動画は複数本用意しておく

広告からチャンネルに訪れた視聴者が、そのまま離脱してしまってはもったいないですよね。関連性のある動画を複数公開しておけば、視聴者が次の動画へ自然に流れ、チャンネル全体の滞在時間や登録率の向上につながります。

2.「チャンネルの顔」になる動画を広告にする

最初からすべての動画に広告をかけるのは非効率です。まずはチャンネルの看板となる代表的な動画に絞って広告を出すのがおすすめ。チャンネルの魅力を端的に伝えられる動画を広告に選ぶことで、視聴者の興味を引きやすくなります。

YouTube運用にお困りならご相談ください

YouTubeで動画が伸びない原因の多くは、ジャンル認知が定まっていないことにあります。「初期設定でジャンルを明確にする」→「一貫性を重視する」→「ショート+長尺+広告で戦略的に運用する」というこの流れを押さえれば、YouTubeでの成長スピードは一気に加速します。

弊社では、YouTubeチャンネルの運営サポートや広告運用を行っています。無料でのチャンネル診断も可能ですので、ぜひお気軽にご相談ください。